相続放棄

相続放棄とは、相続できる財産(負債も含む)のすべての権利・義務を放棄することです。以下のような場合は、相続放棄が有効である可能性があります。

- 被相続人に多額の借金があることが分かっている

- 親族間の紛争を避けたい

- 遺産となっている土地や建物が管理困難な場合(運用ができない土地で維持費や固定資産税の負担の方が大きい、老朽化した建物で管理や解体にお金がかかる)

- 遺産に興味がない

など

相続放棄するまでの流れ

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に上記の手続きをしなければ、相続放棄することができなくなります。(単純承認を選択したとみなされます) ただし、3か月の経過前であれば「期限の伸長」手続きをすることによって、さらに3か月間の延長が認められる可能性があります。

相続放棄をする際の注意点

①相続遺産の処分行為により相続放棄できなくなることがある

相続放棄の前後で下記の行為を行うと「相続財産の処分行為」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。(単純承認を選択したとみなされます)

- 被相続人が所有していた不動産や動産(車、家具など)を売却してしまった

- 遺産である株式を売却して現金化した

- 被相続人が残した預金口座からお金を引き出して使用した

- 被相続人の借金(住宅ローンやカードローンなど)を自らの資金で肩代わりした

- 被相続人の事業をそのまま引き継いで運営を継続した

例外的に相続放棄が認められる行為もありますが、相続放棄をした(または考えている)方がわざわざリスクを負ってまで行う必要はないため、他の相続人に対応してもらうのがよいでしょう。

②相続放棄は撤回できないが、取消は可能な場合がある

似たような文言で混乱しやすいですが、「一度受理された相続放棄を何か後から発生した事情により撤回することはできないが、本来は受理されるべきではなかった相続放棄であれば取り消すことができる可能性がある」ということです。

- 取消の対象となり得る理由

- 他の相続人に相続放棄するよう脅された

- 嘘の情報で相続放棄するよう仕向けられた

- 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人など法律行為を1人では行うことができない人間が単独で相続放棄した

など

上記のような場合であっても、必ずしも相続放棄の取消が認められるとは限らないことに注意が必要です。

限定承認という方法もある

限定承認とは、マイナスの遺産(借金や負債など)をプラスの遺産の範囲内で清算し、補いきれなかったとしても、その支払い義務を負わなくて済む相続方法です。

ただし、手続きの煩雑さや期限の制約があります。

相続放棄でよくあるご質問

相続は自分で手続きできる?

財産や負債が明確でシンプルであり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期限内に提出可能な場合には、個人でも十分に対応が可能です。ただし、書類の不備や結局時間が足りなくなってしまった等のトラブルを防ぐためにも、一度は専門家へ相談をすることをオススメします。

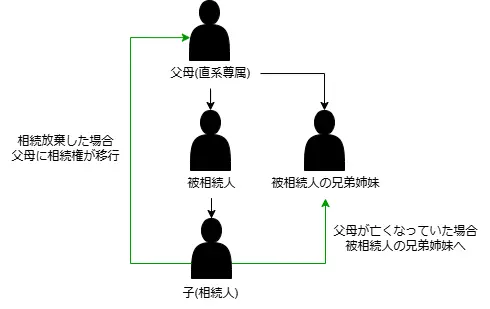

相続人が自分1人の状態で相続放棄したらどうなる?

次の順位の相続人に権利が移行します。

例:被相続人の子どもが1人の状態で相続放棄した場合、被相続人の父母(直系尊属)が相続人になります。さらにその父母がすでに亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続人が全員相続放棄したらどうなる?

相続財産は、家庭裁判所が選定した相続財産清算人(弁護士や司法書士など)によって処理されます。

マイナスの遺産の方が多かった場合は財産の範囲内で清算され、プラスの遺産の方が多かった場合は国庫に帰属します。

相続放棄をしても連帯保証人としての責任は残りますか?

被相続人が連帯保証人になっていた場合には、相続放棄することで債務の支払いを肩代わりする必要がなくなります。 ただし、相続人自身が被相続人の連帯保証人となっていた場合には、相続放棄しても連帯債務からは逃れられないことに注意が必要です。

借金があると知ったときには期限の3か月を過ぎてしまっていた。もう相続放棄できない?

「負債が全くないと信じ、相続財産の調査をすることが著しく困難であって、信じることにつき相当な理由」があれば、家庭裁判所に相続放棄を申し立てることで認められる可能性があります。早めに専門家に相談して適切な対応を進めることをおすすめします。

相続放棄の解決事例

自殺した元夫の負債を相続放棄し、元夫の母から請求された死亡保険金額を減額した事例

結果

相続放棄/死亡保険金額の全額請求→1/10の支払い

ご相談者様の状況・ご相談内容

連絡を取っていなかった元夫の母から連絡が来て、突然以下のことを告げられたためご相談にいらっしゃいました。

- 元夫が自殺したこと

- 相続放棄をしなければ元夫の負債が長男に相続されてしまうこと

- 死亡保険金の受取人は長男になっているが、離婚後の生命保険金は自分が納付していたから全額渡してほしいということ

弁護士の対応

死亡保険金を受け取っても相続放棄はできるため、まずは長男の相続放棄申述を実施しました。

その後、死亡保険金を受け取るために必要な「死亡診断書(死体検案書)」を元夫の母に提出するよう依頼しましたが渡さなかったため、法務局にて死亡届記載事項証明書を取得しました。

この時点で元夫の母は死亡保険金の請求を当初の全額から1/3まで下げて交渉してきましたが、最終的にはこちらが提案した1/10の金額(本来ならば渡す必要はありませんが、ご依頼者さまの謝意の念により提案した金額)で合意することができました。

相続放棄には慎重な判断が必要

いずれにせよ、各相続方法のメリットやデメリットを把握し、適切な方法を選択することは、経験のない方にとって非常に難しい作業です。

そのため、早い段階で専門家に相談し、財産や負債の状況を正確に確認することが重要です。

適切なアドバイスを受けた上で最善の相続方法を選択することで、将来的なトラブルや不利益を未然に防ぐことができます。

名古屋総合法律事務所 岡崎事務所では、相続放棄に関するご相談を60分無料(初回に限り)でお受けしております。是非お気軽にお問い合わせください。

岡崎事務所 概要

〒444-0813

愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

相談時間

- 月曜・火曜・木曜・金曜

- 9:00~18:30

- 水曜※夜間相談あり

- 9:00~21:00

- 土曜相談

- 9:30~17:00

予約受付時間

- 平日・土日祝

- 6:00〜22:00

初めての方専用窓口

- TEL0564-72-5171

- FAX0564-72-5172

岡崎対応エリア

岡崎市,豊田市,安城市,西尾市,幸田町, 刈谷市,高浜市,碧南市,みよし市,知立市,蒲郡市

地元密着型の

法律事務所です

名古屋総合法律事務所は中日ドラゴンズ・名古屋グランパスを応援しています。